Proseguendo in direzione mare si susseguono:

In Via del Molo n. 2 i Magazzini dell’Abbondanza edificati fra il 1556 e il 1557 su preesistenti costruzioni medievali. Questi magazzini erano deputati alla conservazione di biade, cereali e di tutto ciò che poteva essere accantonato e distribuito in tempo di carestia, a cura di un apposito funzionario che aveva anche il compito di regolare i prezzi delle merci e di punire azioni speculative, il magistrato, appunto, dell’Abbondanza.

Nel cortile della canonica di S. Marco al Molo, un appariscente tabernacolo barocco con marmi policromi con al suo interno una moderna statua di S. Giuseppe e il Bambino. Trattasi del bozzetto dell’originale scolpito per la tomba del cardinale Siri nell’altare di San Giuseppe, nella navata destra della cattedrale. Di fronte un’edicola della Madonna con Bambinello ed il Battista con un pastorello. Particolari i decori, fra cui una falce per mietere il grano poiché, in origine quest’edicola, era posta sul silos del grano in Ponte Parodi. Sotto il tabernacolo infatti ,una lapide recita:

“I Lavoratori / del Silos Granario / ed / I Cappellani del lavoro / nel 50° di Fondazione / 1943- 1993.

All’esterno della chiesa il bassorilievo del leone di S. Marco preda di guerra genovese della battaglia di Pola del 1380 vinta contro i veneziani. Una lapide posta al di sopra sentenzia:

“Iste Lapis in quo est Figura Sanc / ti Marci Delatus Fuit a Civitate / Polae Capta a Nostris MCCCLXXX die XIIIII Januarii”.

Sempre da questo lato è esposta una grande lapide del 1513 dal testo molto lungo che, in sintesi, elenca i lavori relativi al prolungamento dei moli.

In Via del Molo, all’angolo con Vico Palla, la settecentesca Madonna della Misericordia che appare al beato Botta. Purtroppo versa in pessime condizioni, scrostata, presenta vistose crepe. L’abraso cartiglio riporta “Moles Esto et Mollias”. Ritorna il monito: “Ergiti diga e placa le tempeste”.

Al civ. n. 13 l’edificio che ospita l’Asilo notturno Massoero. La struttura fondata nel 1912 all’interno di un cinquecentesco palazzo che costituiva uno dei magazzini del grano. Il palazzo fu anche sede dell’Annona e della relativa caserma.

La lapide rammenta.

“Notturno Asilo / Hanno i Raminghi Senza Tetto / Questo Edificio Apprestato dal Comune / per Iniziativa di Luigi Massoero / Cittadino Integro. Pio , Operosissimo / Che al Benefico Scopo l’Intero Suo Patrimonio Legava / MCMXXII”.

Poco distante un’altra lapide che racconta le vicende relative al magistrato dell’Abbondanza.

Dalla piazzetta della Porta del Molo salendo a sinistra, si accede alle antiche mura che nel medioevo si affacciavano direttamente sul mare. Il primo tratto, detto delle “cannoniere” fa ancora parte del corpo della porta ed era così chiamato perché vi erano allocate le batterie di cannoni della Repubblica.

Continuando si attraversa il camminamento di ronda e ci si congiunge con il tratto di quel che resta delle Mura della Malapaga. Visto che tali fortificazioni furono demolite per permettere la costruzione della caserma della Guardia di Finanza, posta sullo slargo verso Cavour, proprio al posto dell’antica prigione destinata esclusivamente ai colpevoli di reati a carattere economico e fallimenti dolosi. Nel 1949 questi luoghi ispirarono il regista francese Renè Clement che scelse Genova come scenografia per il suo il film. Tanto è vero che intitolò la pellicola, con protagonisti Jean Gabin e Isa Miranda (fra gli altri anche una giovanissima Ave Ninchi), vincitrice dell’Oscar come miglior film straniero, “Le Mura di Malapaga”. Al di la dei successi e dei riconoscimenti della critica, il lungometraggio riveste una notevole importanza storica poiché, nonostante alcune false inquadrature causa necessità di copione, costituisce un preziosissimo ed irripetibile documentario della Genova del dopoguerra.

Sul lato delle scalette di Vico Palla, al civ. n. 1, sopra un portalino si affaccia un inquietante testa ghignante.

In zona ve ne sono altre, sparse qua e la, che scrutano di nascosto. Forse un richiamo al fatto che sul Molo, terminata l’era napoleonica della ghigliottina, avvenivano , per impiccagione,le esecuzioni capitali.

Vico Bottai deve il nome dalle botteghe costruttori di botti che erano ancora attivi ad inizio del ‘900, mentre l’attiguo Vico Cimella fino al 1868 era noto come il Vico della Rosa. Mutò il nome in onore della cittadina francese di Cimiez, vicino Nizza, un tempo territorio genovese, paese natale di San Celso martire, fra i primi predicatori del Vangelo in Liguria.

Sul fondo di Vico Bottai un tripudio di archetti in laterizio che avevano il compito di consolidare ed evitare cedimenti nei magazzini ed erano ingegnosamente utilizzati come condotti d’acqua.

Dalle scalette di Vico delle Vele una piccola edicola con statuetta moderna la cui epigrafe certifica la devozione di cui fu oggetto: “Aedam Hano Bellico / Furore Deletam / Clerus Populusque / S. Marci / Reposuerunt”. La data risulta incompleta si legge solo 1° Nov (…) Anno Sancto. Sotto un rilievo in marmo con il testo: “Mater Misericordiae / Protege Nos / A. D. MDCCCLXXV – MCMVII.

Vico delle Vele prende il nome dai laboratori che nel ‘600 furono adibiti a tale attività. Prima erano siti in Piazza Sarzano.

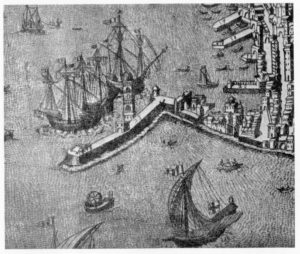

Tornati nella piazzetta del Molo si incontra l’edificio del Baluardo che costeggia tutta la via fino ad inglobare anche la chiesa di S. Marco sormontato dal camminamento di ronda che un tempo si affacciava direttamente sui moli. Nel tratto del Baluardo si apre un piccolo varco chiamato “Porta della Marinetta” che collega la Via del Molo con le calate Cattaneo e Mandraccio, proprio in corrispondenza dell’abside della chiesa. Davanti alla chiesa si notano tre archi tamponati retti da pilastrini di pietra, si tratta della trecentesca loggia di S. Marco inglobata nell’edificio nel 1848.

Dato che in questo quartiere i mercanti orientali avevano le proprie attività commerciali, logge, fondachi, abitazioni e luoghi di culto, la zona venne identificata come dei “Greci”. Da qui il nome della scomparsa torre sorella della Lanterna, detta appunto Torre dei Greci che, per circa trecento anni, dal ‘300 al ‘600, protesse il levante cittadino.

Quando passo di lì, ancora oggi, sussurro tra me e me, “Ergiti diga e placa le tempeste”…

In Copertina: Jean Gabin e Isa Miranda.

Solo una parola: grazie