Al civ. n. 68 di via San Vincenzo l’edificio che ospita oggi il Circolo Ufficiali un tempo era la chiesa di San Vincenzo di Saragozza.

Attiguo alla ex chiesa si trova l’Oratorio delle Anime e di Nostra Signora della Cintura Confraternirta Agostiniana del 1486.

L’attuale intitolazione dell’oratorio deriva dalla fusione di due realtà più antiche, l’Oratorio delle Anime e quello della Madonna della Cintura, afferenti a due distinte confraternite riunite, nel passato, per far fronte alle difficoltà di una gestione troppo impegnativa ed onerosa.

All’ingresso dell’oratorio una lapide recita:

Triumphale et Sacrum Nunc Sum / Quia Evangelium Christi Nuntians / De Paganis Barbarisque Triumphavit. As MCMXCV (X). Marmor ex Aditu Conv. Consolationis.

Secondo la tradizione in questo sito nel I sec. d. C. ebbero dimora i santi Nazario Celso e qui si edificò una primitiva cappella in loro onore trasformata poi nel XVIII secolo in oratorio con il titolo di N. S. del Rosario sede dell’omonima confraternita.

Passata la proprietà della struttura nelle mani della parrocchia di San Vincenzo vi si insediarono le Confraternite delle Anime Purganti e della Cintura. Quest’ultima infatti, in seguito ai lavori di costruzione della nuova Via XX Settembre, aveva visto demolire la propria sede che si trovava nei pressi della chiesa della Consolazione.

Con l’intitolazione di Madonna della Cintura esistevano anche altri due oratori Agostiniani, uno presso l’odierna Corso Montegrappa, l’altro vicino alla chiesa di S. Agostino in Sarzano.

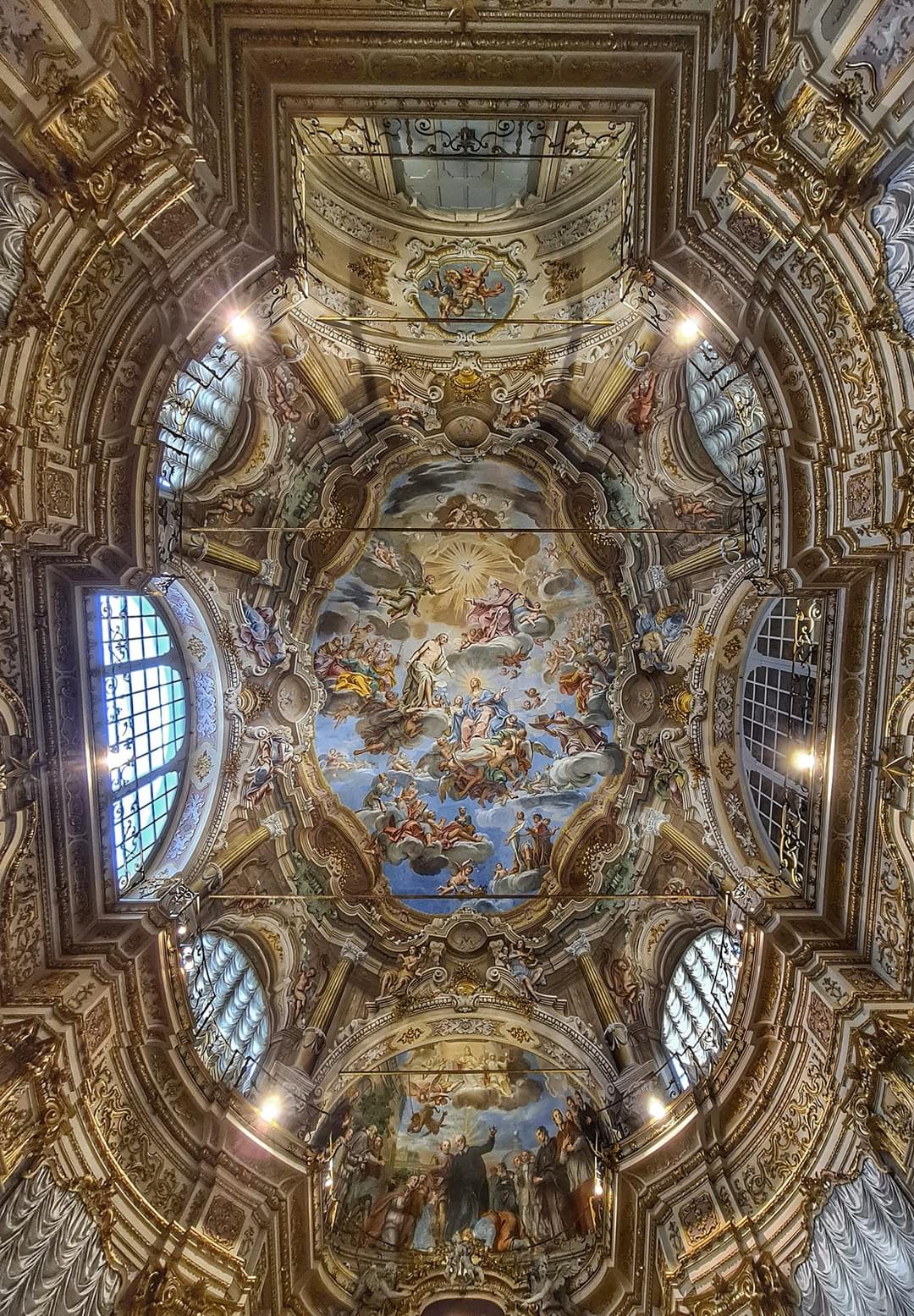

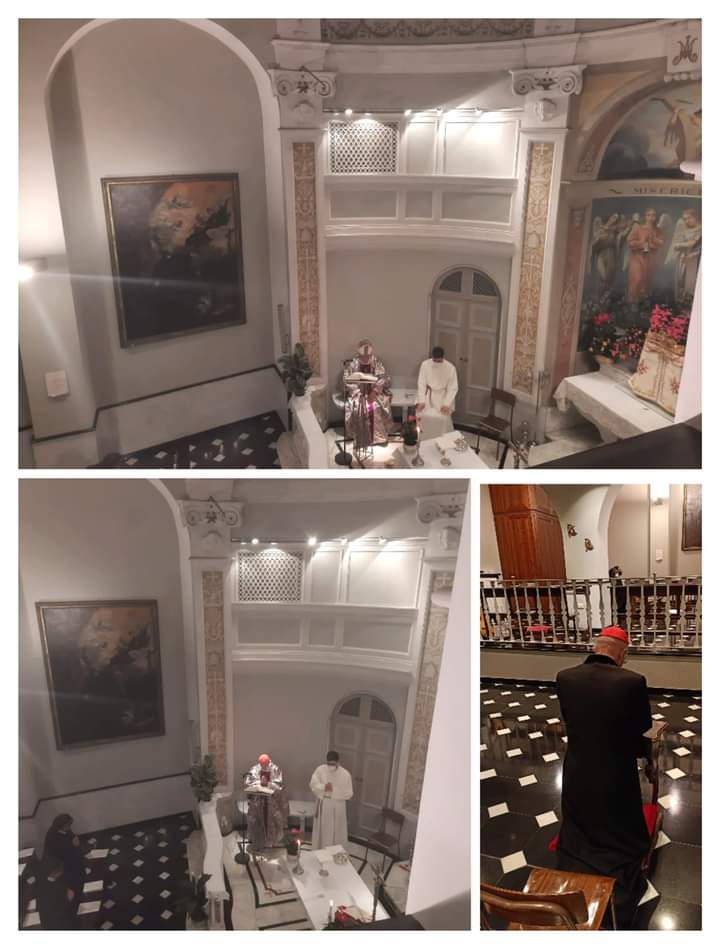

L’ambiente interno, ristrutturato come testimoniato da apposita lapide nel 1737, si sviluppa intorno all’altare su cui spicca un dipinto raffigurante N. S. del Rosario di mano ignota.

Degna di menzione infine è la statua lignea della Madonna della Cintura realizzata nel ‘600 da Giambattista Bissoni acquistata nel 1834 e che in precedenza apparteneva alla chiesa di S. Agostino in Sarzano.

In Copertina: il cancello di accesso all’oratorio.