La trasmissione di ieri “Eden un pianeta da salvare” condotta da Licia Colò sulla Sette ha avuto come protagonista in prima serata Genova.

Nel complesso la narrazione non mi è dispiaciuta e l’ho trovata, in linea con il target ecologico del pubblico a cui si rivolge, senza infamia e senza lode.

Forse proprio per via di questo aspetto “green” si è dato ampio risalto alla pista ciclabile ed al trasporto pubblico, temi che in città non riscuotono proprio un consenso bulgaro.

Da Boccadasse con i suoi inconfondibili scorci e relativi racconti legati ai cantautori si è passati poi alle affascinanti atmosfere del centro storico con il suo inestricabile dedalo di caruggi e la magia delle sue botteghe storiche rappresentate, queste ultime, dalla confetteria più antica d’Europa, quella dei Romanengo.

Pazienza se non si è scollinato Capo Santa Chiara per mostrare un altrettanto meraviglioso e incorotto borgo marittimo come quello di Vernazzola.

Un plauso alla buona creanza di aver interpellato, per spiegare ai foresti la meraviglia dei Rolli, il Prof. Giacomo Montanari che ne è l’appassionato curatore.

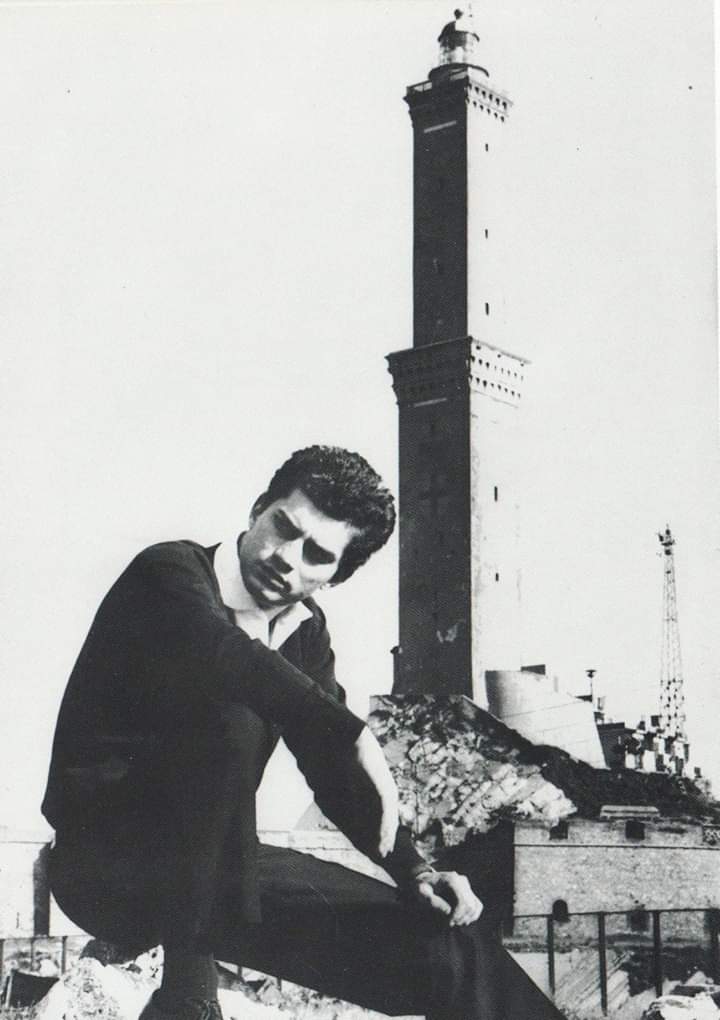

Il viaggio è poi proseguito alla Spianata di Castelletto da dove, in pieno centro città, è possibile ammirare uno dei panorami più suggestivi della Superba.

Finalmente si è spiegato ai foresti che, come cantavano Fossati e De Andre’:

“Chi guarda Genova sappia che Genova

si vede solo dal mare”

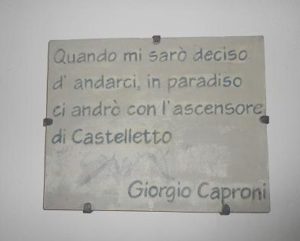

E che l’altra chiave di lettura è quella della verticalità. Pazienza se una volta preso l’ascensore di Castelletto non si è ricordato che, proprio con quell’ascensore, Giorgio Caproni avrebbe voluto andarci in Paradiso.

Quel paradiso, ovvero quell’Eden, che Licia Colò rincorre nei suoi programmi, noi genovesi lo viviamo tutti giorni, privilegiati testimoni della sua incommensurabile bellezza.

La tappa all’Acquario è stata invece abbastanza scontata ma visto appunto il taglio naturalista del racconto, è comprensibile.

Così come comprensibile è stata la citazione di Colombo, la cui abitazione è stato omesso però essere un falso storico ad uso e consumo dei turisti.

Perdonata comunque per aver ribadito l’inconfutabile, documenti alla mano, genovesità dell’esploratore.

Giustificata invece, per via dell’importanza del museo stesso, la sosta al Gàlata, (non Galàta come erroneamente pronunciato) con tutto quel che riguarda la storia della navigazione e relativa testimonianza sull’emigrazione del Direttore Pierangelo Campodonico.

Dell’Antico Porto che poi in realtà è il Porto Antico si è raccontato del Bigo, dipinto solo come un ascensore panoramico senza spiegare cosa rappresenti (sistema di gru per la movimentazione delle merci sulle navi) e del sommergibile Nazario Sauro.

Pazienza se non si è parlato della Biosfera, dei Magazzini del Cotone, di quelli del Sale e dell’Abbondanza, della Città dei Bambini, del vascello pirata Neptune, della pista di ghiaccio in Piazza delle Feste.

Almeno la cinquecentesca porta alessiana del Molo Vecchio però due parole le avrebbe meritate.

Accenno che invece, per fortuna, è stato destinato alla banca più antica del mondo, quella del Banco di San Giorgio.

Interessante invece la bucolica escursione a Pegli nei giardini, di quello che è stato votato come il più bel parco d’Italia, di Villa Pallavicini.

Apprezzabile infine la scenografica chiosa sulle alture da uno dei sedici forti (Forte Begato) che fanno da corona alla città e alla secentesca cinta muraria delle Mura Nuove.

Insomma tutto sommato un gradevole spot pubblicitario che invita il turista a visitare la nostra città con l’augurio di comprendere perché noi genovesi la si ritenga la più fascinosa di tutte.

D’altra parte molti viaggiatori hanno professato la loro predilezione per Genova come ad esempio Cechov che nella sua commedia “Il Gabbiano” ci ha regalato questo inequivocabile dialogo:

Medvedenko: Posso chiedervi, dottore, quale città straniera vi è piaciuta di più?

– Dorn: Genova.

– Trepliov: Perché Genova?

– Dorn: Per le strade di Genova cammina una folla meravigliosa. Quando si esce, di sera, dall’albergo, tutta la strada è colma di gente. Poi te ne vai a zonzo, senza una meta, di qua e di là, a zig-zag, tra quella folla; vivi della sua vita, ti confondi a lei nell’anima; e cominci a credere che possa esistere una sola anima universale …

Genova è la città più bella del mondo”.

In Copertina: La conduttrice di “Eden” Licia Colò con sullo sfondo le imponenti torri di Porta Soprana.