A Genova ancora per quelli della mia generazione nati inizio anni ’70 la parola meali aveva un significato ben preciso.

Non c’era infatti campetto, oratorio, sagrato, giardinetto o piazzetta dove durante la partita con questo termine venisse identificata la rimessa dal fondo.

Erano gli anni in cui al portiere non era richiesto il saper giocare coi piedi. Per fare bene il suo mestiere, ovvero quello di parare, bastava che sapesse usare con bravura le mani.

A quel tempo dunque la ripresa del gioco dal fondo avveniva con un lancio lungo del pallone che, prima di essere toccato da un compagno, doveva in ogni caso uscire dall’area di rigore.

Così molto spesso ad effettuare tale rinvio non era il portiere, bensì il libero o comunque il giocatore di movimento dotato del calcio più lungo.

Oggi invece è in voga -uso il termine tecnico- la “costruzione dal basso” che prevede l’avvio dell’azione proprio da parte del portiere che passa la palla (che non deve più necessariamente prima di essere toccata da un compagno uscire dall’area grande) ad uno dei due terzini posti ai vertici di quella piccola.

Eppure al di fuori dei confini provinciali la parola meali è sconosciuta. Semplicemente non esiste se non tramandata dalla tradizione orale delle cronache delle partite degli albori. Persino l’Accademia della Crusca interpellata a suo tempo sulla questione della sua genesi non ha saputo fornire una spiegazione definitiva.

Secondo alcuni infatti l’etimo della parola meali deriverebbe da una maccheronica onomatopeica traduzione dall’inglese della domanda rivolta all’arbitro “May I?” (posso battere?) oppure dalla storpiatura di “My line” (batto dalla mia linea) et “similia”.

Secondo altri l’origine sarebbe invece riconducibile all’espressione dialettale “Mèa li! (Guarda lì) per indicare dove mettere la palla per battere il rinvio dal fondo.

Facendo ricerche in rete sull’argomento mi sono imbattuto anche nelle suggestive quanto fantasiose ipotesi formulate dal sito Pagina2Cento secondo il quale la parola meali vanterebbe addirittura origini greche. In proposito riporti pari pari:

“… Un amico tifoso dell’Aris Salonicco ha suggerito che “me allì” in greco significa “con l’altra” (femminile). Starebbe per “gioca dal fondo con l’altra palla”: un cambio di attrezzo, insomma, come oggi i portieri fanno spesso. Ma all’epoca dei pionieri? Difficile.

Un altro amico, stavolta tifoso del Paok Salonicco, l’ha presa più sul filosofico: “se ci pensi, calcio d’angolo o rimessa dal fondo dipendono sempre da una decisione dell’arbitro, nonostante i giocatori pretendano sempre di aver ragione. Tutti sostengono di dire la verità al direttore di gara. E quando il fischietto decide, eccoci in presenza di un giudizio preso “me alithia”, che in greco vuol dire con verità. Per il corner era già popolare la parola inglese, ma goal kick no. Meali vuol dire che l’arbitro ha deciso per la rimessa dal fondo e che il suo giudizio è la verità di cui prendere atto”.

Meali deriverebbe da “Me alithia” in forma contratta? Mah… forse. Nessuno degli altri al tavolo aveva una spiegazione migliore. Tutti concordavano però su una cosa: meali aveva sicuramente un’origine ellenica, come (secondo i greci) il 99,99% delle parole nel mondo occidentale.

Avevo solo un ultimo quesito per loro: d’accordo l’origine greca, ma come si spiegherebbe l’uso di meali solo a Genova e nelle sue immediate vicinanze? Con questa domanda, ero sicuro di averli messi nel sacco. Mi hanno risposto in coro: “Semplice. Siete una città di mare e chi domina il mare, dai tempi dell’Iliade, sono i marinai greci. Saremo venuti a giocare da voi e vi avremo insegnato la parola meali”.

Parola che poi, in Grecia, non hanno mai utilizzato”.

Greci o non greci sicuramente il football in Italia, proprio per via degli scambi marittimi con gli inglesi, è nato proprio a Genova nel 1893 con la fondazione del Genoa CFC e quindi è plausibile che la parola meali sia frutto di questa contaminazione inizialmente onomatopeica poi assorbita nella lingua genovese.

Meali! Ovvero “Compagni guardate” avvertimento rivolto dal battitore ai giocatori sulle ali che sta per rilanciare in loro direzione.

Qualunque sia l’origine della parola di cui nella lingua italiana non si ha traccia, per me che da ragazzino facevo il portiere, il rinvio dal fondo, che sia io o il libero a calciare, sarà sempre il meali!

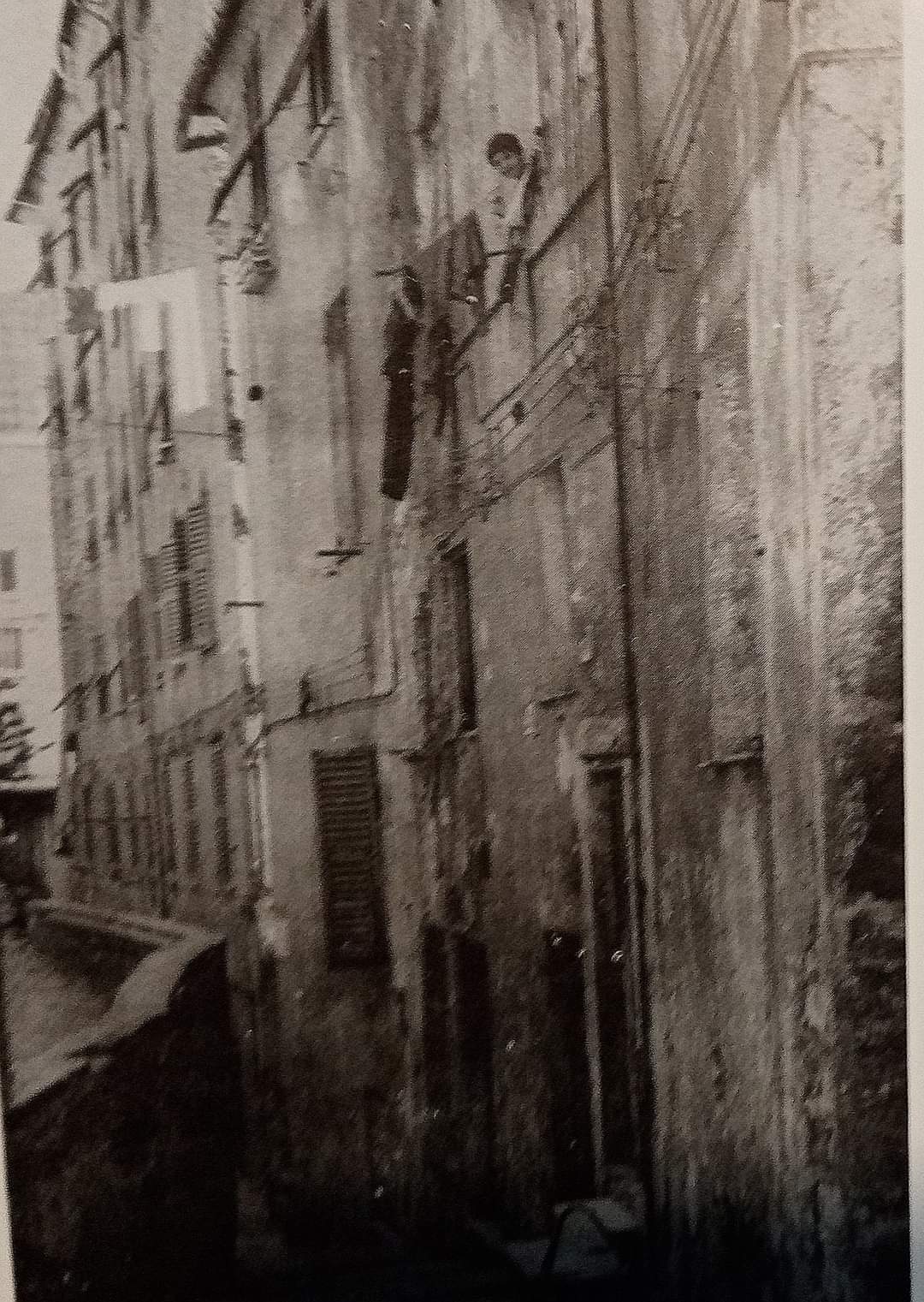

In Copertina: Meali battuto dal portiere durante una partita di campionato inglese di inizio secolo. Immagine tratta da Ulimouomo.com.