Nel ‘500 dopo il nefasto Sacco della città avvenuto nel 1522 Genova dispone l’ampliamento della precedente e obsoleta cinta muraria affidandone la realizzazione all’ingegnere Olgiati e all’architetto Sangallo. Si tratta della sesta delle sette cinte murarie della storia della città:

la prima risalirebbe all’epoca romana in risposta alla distruzione operata nel 205 a. C da Magone, la seconda del 935, a seguito del saccheggio musulmano predetto dal leggendario episodio della fontana del Bordigotto, la terza, la più celebre, quella detta del Barbarossa perché eretta come deterrente per le bellicose mire dell’imperatore tedesco, la quarta del 1276 – 1287, al tempo delle lotte fra le Repubbliche marinare in pieno periodo di scontro con Pisa e Venezia, la quinta del 1320, sorta dopo “la congiura dei moccolotti” e la minaccia della marcia di Castruccio signore di Lucca, promossa dalla fazione ghibellina, la settima del 1626 – 1639 detta delle “Mura Nuove”.

L’ultima, l’ottava, al tempo della dominazione piemontese, in pieno ‘800 merita un discorso a parte perchè legata principalmente ai forti.

Uno dei principali sostenitori dell’opera è l’ammiraglio Andrea Doria che, dopo aver liberato nel 1528 la Superba dai Francesi, intende proteggerla con mura e bastioni adeguati, da possibili futuri attacchi.

Fu così che, a partire dal 1536, vennero erette o rinnovate sei porte: Porta di S. Tomaso che da allora sarà anche detta del “Principe” in omaggio all’ammiraglio Andrea (sita più o meno nella zona in cui sorge oggi la Stazione Marittima), di Carbonara lungo il corso dell’omonimo rivo in zona tra S. Agnese e il Carmine, del Portello a protezione della zona delle Fontane Marose, dell’Acquasola o di Santa Caterina, del Molo o Cibaria e dell’Arco o di S. Stefano.

Quest’ultima un tempo situata all’incirca dove oggi si trova il Ponte Monumentale, trovandosi nelle vicinanze della chiesa di S. Stefano, nel linguaggio comune ne aveva assunto il nome.

- “Porta degli Archi o di S. Stefano nella sua originaria collocazione presso l’attuale Ponte Monumentale. In alto si riconoscono le forme e il campanile dell’omonima chiesa”. Cartolina tratta dalla Collezione di Stefano Finauri.

Alla costruzione della porta lavorarono i maestri Giovanni Orsolino, Pietro Antonio, e Giacomo da Corona. Nel 1605 il Senato commissionò a Taddeo Carlone la statua di S. Stefano da apporre sul frontespizio. Nel 1897 con la realizzazione del Ponte Monumentale, come ricordato da apposita targa, venne trasferita, o meglio nascosta, nell’odierna Via Banderali presso le Mura delle Cappuccine dove la si può ancora ammirare in tutta la sua imponente e rassicurante presenza.

Questa Porta / Disegnata da Gio Maria Olgiato /

decorava il Varco orientale della Mura cittadine del 1536/

Fu demolita per Sostituirvi il Ponte Monumentale/

e qui ricomposta /

per deliberazione della giunta municipale /

10 giugno 1896

La Porta Murtedo (sita nell’odierno Largo Lanfranco) appartenente alla cerchia del tempo del Barbarossa nel 1511 venne atterrata e sostituita da quella detta dell’Acquasola. La nuova porta (locata dove oggi si staglia la discussa statua equestre del re sabaudo in Piazza Corvetto) venne rinnovata per meglio adattarsi al nuovo assetto murario e decorata con una preziosa statua di Santa Caterina d’Alessandria, opera di Guglielmo della Porta (oggi conservata in una nicchia di fronte allo scalone del primo piano dell’accademia Ligustica) e da un bassorilievo, opera di Gian Giacomo della Porta, raffigurante il Salvatore oggi conservato a Palazzo Bianco.

Venne purtroppo sacrificata nel 1830 dall’architetto Carlo Barabino per ampliare la scenografica passeggiata che collegava l’omonimo parco con la villetta del marchese Gian Carlo Di Negro. La struttura venne definitivamente rimossa negli anni ’70 dell’ottocento. Di passeggiata e Porta sono rimasti solo i ricordi.

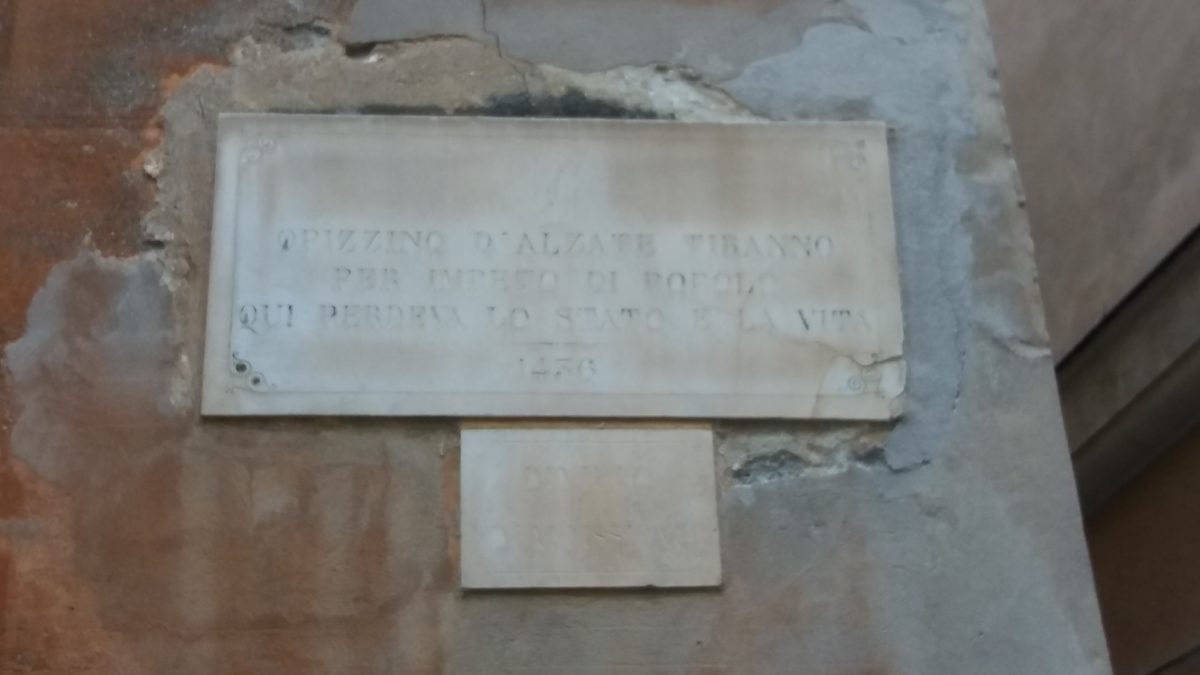

La lapide attribuita all’umanista Pietro Bembo su incarico del Senato recitava:

DUX GUBERNATORES PROCURATORESQUE /

AMPLISSIMI ORDINIS DECRETO UT TUTELA AD HOSTI

BUS REPUBBLICA /

JUCUNDISSIMA LIBERTATE FRUATUR SUMMA IMPEN

SA / INGENTIQUE STUDIO MONTIBUS

EXCISIS, / ET LOCI NATURA SUPERATA

PER DIFFICILI OPERE URBEM FOSSA/

MOENIBUS AGGERIBUS PROPUGNACULISQUE

INCREDIBILI CELERI MUNIERUNT/

ANNO DOMINI MDXXXVIII / RESTITUITAE

VERO LIBERTATIS X.

“Il Doge, i Governatori e i Procuratori, / per decreto di tutto il Senato,

Onde proteggere la Repubblica di nemici, /

E poter godere della carissima libertà,

con ingentissima spesa, / scavati i monti con grande cura, / e vinta la natura del luogo con lavori assai difficili, / i confini della città di mura, bastioni e baluardi, con incredibile velocità munirono. /

Nell’anno del signore 1538 /

Anno decimo della restaurata libertà”.

Analoga lapide venne posta sopra Porta di San Tomaso che, esistente già dal 1345, assunse caratteristiche simili a quelle della Porta dell’Arco. Anche la statua del Santo, raffigurato nell’atto di toccare il costato del Salvatore, venne scolpita da Guglielmo della Porta. Nel 1749, per celebrare la cacciata degli austriaci in memoria dell’eroica impresa del Carbone, venne arricchita con una statua raffigurante la Madonna. La porta e l’omonimo attiguo monastero, furono demoliti a metà dell’800 nell’ambito dei lavori di ampliamento di Ponte dei Mille e Ponte Federico Guglielmo per far posto a fine secolo alla Stazione Marittima. La statua del santo è stata preservata ed è custodita nella chiesa di San Tomaso in Via Almeria, quella della Madonna, presso il Seminario del Righi.

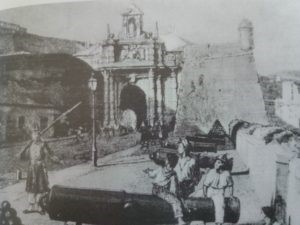

Infine Porta Siberia, o meglio Porta del Molo Vecchio, che venne costruita su progetto dell’Alessi fra il 1553 e il 1555 per fungere da raccordo fra le mura del Mandraccio e quelle della Marina e chiudere così la cinquecentesca cinta a levante. Ornata in pietra di Finale sul fornice alla sommità dell’arco reca una lapide attribuita al letterato Jacopo Bonfadio:

AUCTA EX S.C. MOLE EXTRUCTAQ.

PORTA PROPUGNACOLO MUNITA

URBE CINGEBAT MOENIBUS

QUACUMQUE ALLUITUR

MARI ANNO MDLIII.

“Per decreto del Senato, dopo aver prolungato il molo, costruita la porta e averla munita con difese (i cittadini) cingevano con mura la città lungo tutta la parte ove è bagnata dal mare”.

Ho lasciato volutamente per ultime le restanti due porte di Carbonara e Portello perché sono quelle le cui notizie e testimonianze sono più scarne.

Della prima si sa che, come la Porta di San Tomaso, esisteva già nel 1345 costruita nell’ambito del progetto di ampliamento delle mura verso ponente che prevedeva l’erezione di tre nuove porte (oltre a S. Tomaso e Carbonara, Pietraminuta). La porta era affiancata da una torre che controllava la porzione di territorio lungo l’omonimo rivo, compresa tra S. Agnese e il Carmine sotto il Castelletto.

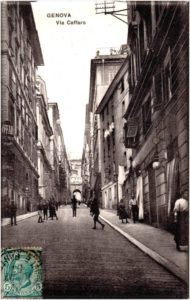

Anche della seconda si conosce poco. Si sa che si trovava nell’odierna omonima piazza all’imbocco dell’attuale Via Caffaro, al di fuori della quale v’erano ulivi e terreni coltivati. Posta a protezione e accesso, tramite un caruggio tra i palazzi Imperiale Lercari e Cambiaso, alla monumentale Strada Nuova, odierna Via Garibaldi. Da una parte la semplicità di oliveti ed orti, dall’altra l’opulenza della famiglie patrizie e della borghesia mercantile.

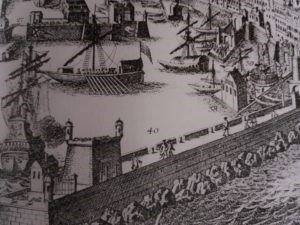

Oltre alle principali sei porte citate ve ne erano altre cinque minori in porto collocate in corrispondenza degli omonimi moli: Porta Ponte Cattanei, Porta della Mercanzia, Ponte Reale, Ponte Spinola e Ponte Calvi.

In Copertina: “Porta degli Archi o di S. Stefano nella sua attuale collocazione di Via Banderali in Carignano”. Foto di Leti Gagge.