Quando sotto al Ponte di Carignano esisteva ancora il vivace e popoloso quartiere della Madre di Dio.

In primo piano sulla destra si notano ancora i resti della chiesa di Santa Margherita da cui il nome dell’omonimo tratto cinquecentesco mura.

Quando l’antico monastero, noto anche per via della sua posizione rialzata sul colle di Carignano con il toponimo della Rocchetta, venne riadattato ad edificio ad uso uffici e poi irrimediabilmente danneggiato dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale.

.. il ponte sifone sul torrente Rio Geirato, affluente del fiume Bisagno, sovrastava la campagna non ancora urbanizzata….

quando fino al 1926 la piccola casetta sorvegliata dai due palazzoni era la sede del Comune di Molassana…

quando il municipio lungo l’antica valle non era ancora stato inglobato nella “Grande Genova” disegnata dal Duce.

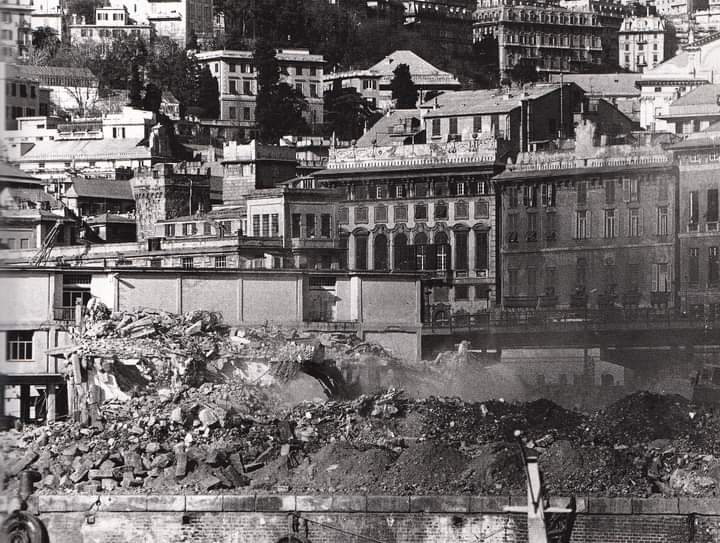

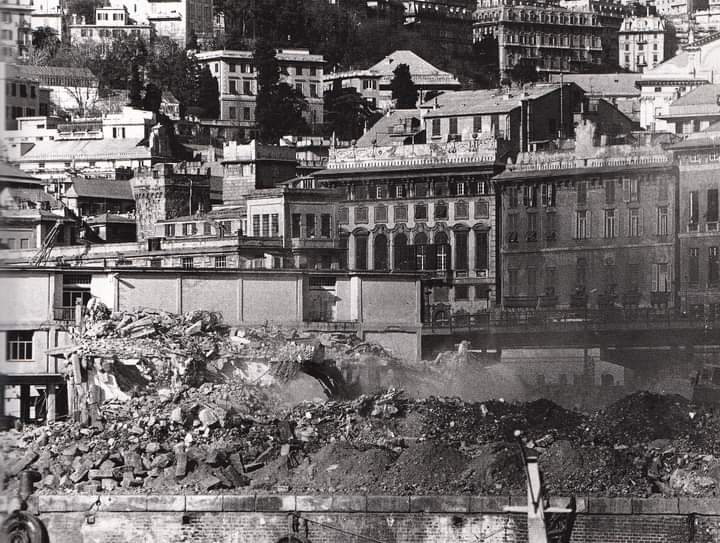

Quando nei primi anni ’60 del secolo scorso iniziarono i lavori di riqualificazione della zona di Piccapietra nel sestiere di Portoria.

Quando al posto degli scalpellini che lavoravano da secoli pietre, marmi e ardesie, si sostituirono i picconi del progresso.

Furono cosi abbattuti l’Ospedale di Pammatone e quello degli Incurabili, l’Oratorio delle Casacce, la chiesa di San Colombano e tutti i caruggi circostanti.

Dalle mappe, fra gli altri, sparirino: via Piccapietra, salita Cannoni, via dei Tintori, vico Pevere e vico delle Fucine.

Quando anche la Vecchia Porta Aurea, da cui il nome Portoria del sestiere, era ormai accerchiata e prossima al vergognoso atterramento.

In Copertina: la demolizione in Piccapietra di Porta Aurea.

Nel dopoguerra il porto di Genova era un crocevia quasi obbligato per l’America.

Non era quindi raro incontrare stars hollywoodiane di passaggio in città in attesa di imbarcarsi.

Nel 1954 il celebre attore messicano ammira dalla Spianata di Castelletto insieme alla sua famiglia, il panorama della Superba.

In copertina: Anthony Quinn e famiglia a Ģenova. Foto Archivio Publifoto.

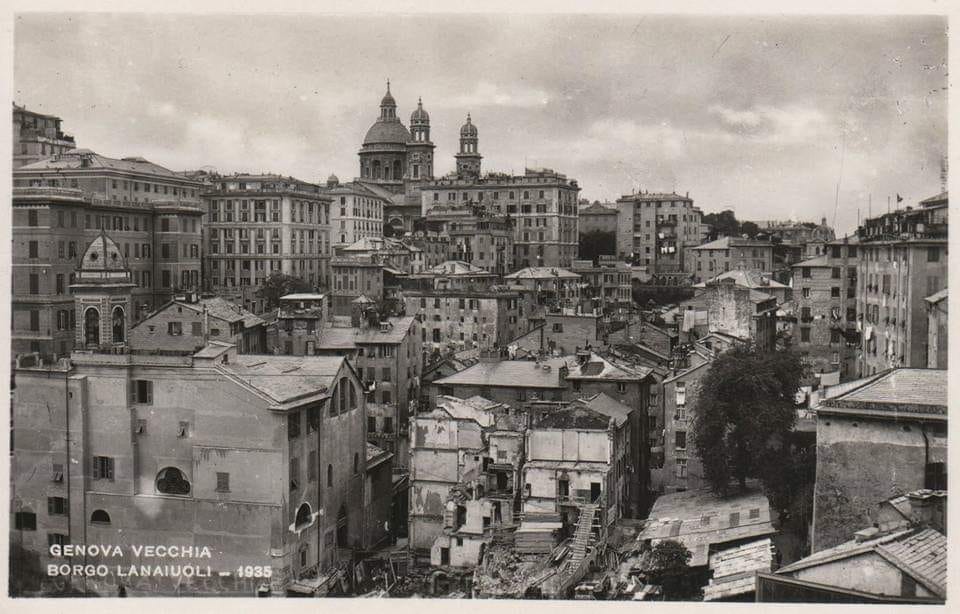

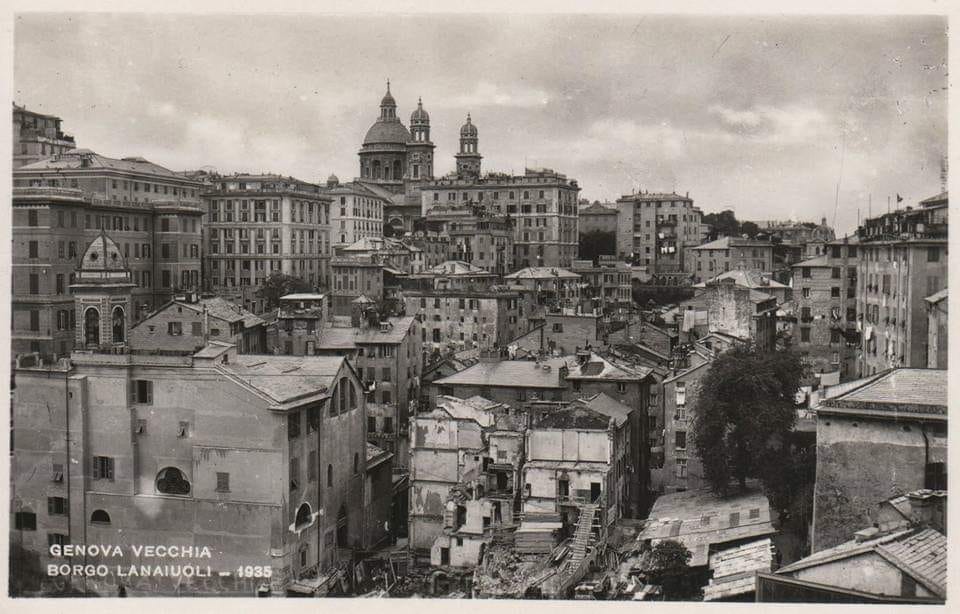

Sotto lo sguardo vigile della Basilica di Carignano il Borgo dei Lanaiuoli, ormai ridotto rispetto alle sue originarie dimensioni dalla costruzione della moderna piazza Dante, si mostra in tutta la sua struggente bellezza.

Quando nel millenario borgo c’era ancora la casa che aveva visto nascere il 27 ottobre del 1782 Niccolò Paganini.

Il percorso si snodava sul tracciato del sottostante Rivotorbido e partiva a monte da Piazza Ponticello in direzione mare prendendo il nome di Lanaiuoli dall’antica presenza delle botteghe dei Tessitori.

La contrada dei Lanaiuoli, insieme a quelle dei Servi, della Madre di Dio e della Marina, costituiva quello che genericamente veniva indicato come il quartiere della Madre di Dio.

Il territorio dei Servi doveva il suo toponimo all’omonima trecentesca chiesa, oggi distrutta e ricostruita alla Foce, di Santa Maria dei Servi.

L’antica chiesa sul retro della quale vicino al campanile s’inerpicava Via Fieschi, è riconoscibile sulla parte sinistra della cartolina.

Proseguendo fuori campo via dei Servi nel tratto finale mutava, dal nome della secentesca chiesa con annesso convento, intestazione in Madre di Dio.

La chiesa, attuale biblioteca Franzoniana, esiste ancora oggi dimenticata sotto il Ponte di Carignano.

Il tracciato si concludeva in piazza Redoano alla Marina fra le omonime mura e il retro dell’Albergo Popolare.

L’anno è il 1935, 37 anni dopo sarebbe iniziata l’inopinata demolizione perpetrata dagli architetti Dasso, Bruzzone e Gae Aulenti.

Quando nel giugno 1990 in Darsena venne demolito l’antico ponte Spinola costruito nel ‘500 per far posto al più grande – a quel tempo – Acquario d’Europa.

Quando venne inaugurato, due anni più tardi in occasione delle Colombiadi, era il secondo del pianeta.

Due carabinieri salutano il corteo di auto delle autorità aperto da sei vigili motociclisti.

Quando nel 1959 venne inaugurato il primo dei quattro tratti della strada pedemontana che partiva da San Martino e terminava in via Isonzo.

Gli altri tre lotti di Corso Europa furono infatti costruiti successivamente: il secondo lotto terminava a Quarto all’altezza di via Pianelletti nel 1961; il terzo all’altezza della stazione ferroviaria di via Filzi a Quinto, nel 1963; il quarto fino a via Santorre di Santarosa con relativo svincolo per via Oberdan a Nervi, nel 1964.

In tutto 6,5 km si super strada per collegare il centro con il levante cittadino.

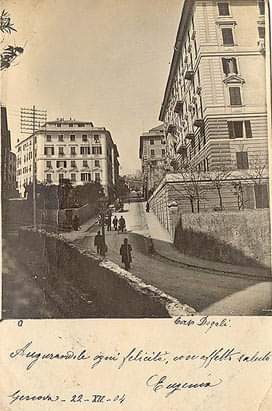

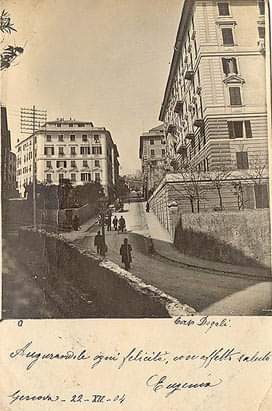

Quando la strada che collegava la circonvallazione a mare con il colle di Carignano ancora non era stata intitolata a Fiodor.

Un’elegante signora passeggia con la carrozzina mentre una coppia di giovani rampolli è alla guida di un calesse.

Di lì a poco persino nel signorile e borghese quartiere di Carignano si sarebbe infatti reso omaggio, intitolandogli la via, al partigiano eroe della Resistenza.

Poletaev Fiodor era un soldato russo che, aggregato alla brigata Pinàn Cichero, trovò la morte il 2 febbraio del 1945 presso Cantalupo.

Costui, al comando di 40 partigiani, affrontò circa un centinaio di tedeschi che stavano tentando di raggiungere Carrega dove si era insediato il comando della Pinàn Cichero. I nazisti decimati dalla strenua difesa della formazione partigiana, si arroccarono all’interno di un casolare.

Fu allora che Fiodor, ormai a corto di munizioni, si lanciò impavido contro il nemico intimandogli la resa.

Colpito a morte stramazzò sulla neve ma, prima di spirare, ebbe ancora la forza di spronare i suoi: “Coraggio, compagni, non pensate a me, fatevi avanti che dovranno arrendersi!”.

Così fu: i tedeschi si arresero e la battaglia fu vinta. Il gigante russo caduto per la libertà fu il primo partigiano straniero ad essere decorato con la medaglia d’oro al valore militare italiano.

Fiodor Poletaev riposa nel cimitero monumentale di Staglieno.

In copertina: cartolina del 1910.

Quando il futuro premio Nobel per la letteratura Eugenio Montale scendeva dalle scale della sua casa natale al civ. n. 5 non aveva ancora otto anni.

La sottostante fascia di circa un ettaro che ospita il prestigioso orto botanico dell’Università Genova esisteva invece già da circa un secolo (1803).

Cartolina di Corso Dogali nel 1904.

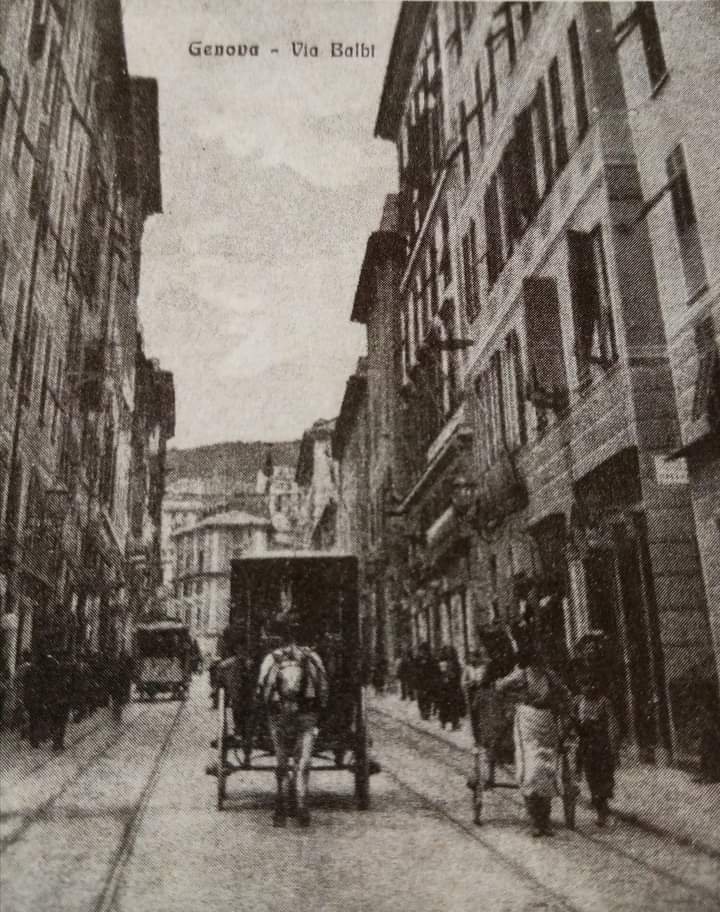

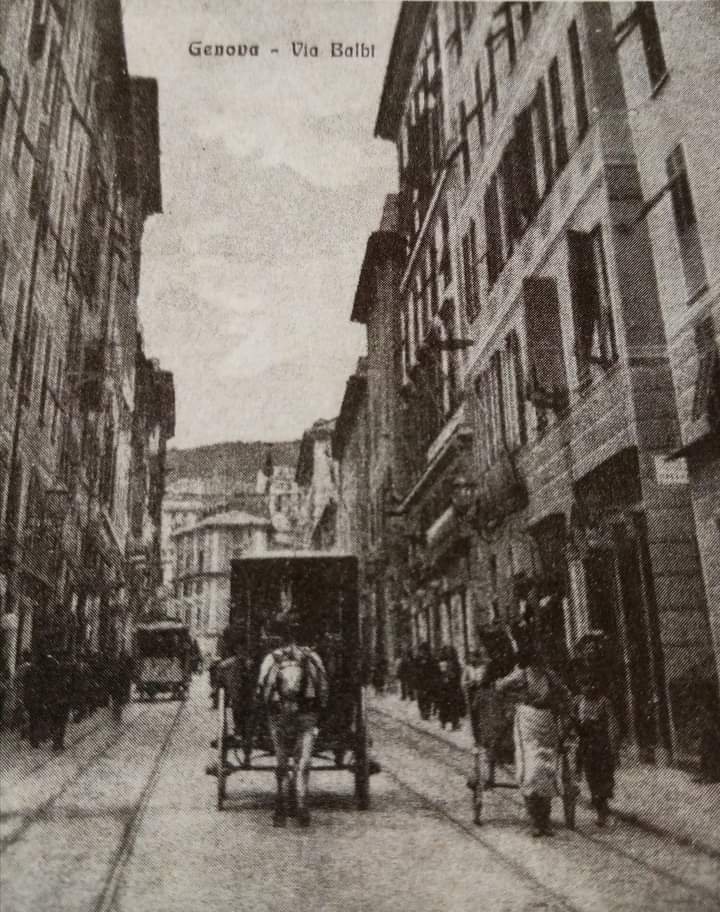

Quando in via Strada Grande del Guastato, voluta dalla famiglia Balbi, in mezzo alla carreggiata convivevano tram a rotaie, carrozze e carretti di merci varie. Sul marciapiede invece passaggiavano eleganti signori in tuba.