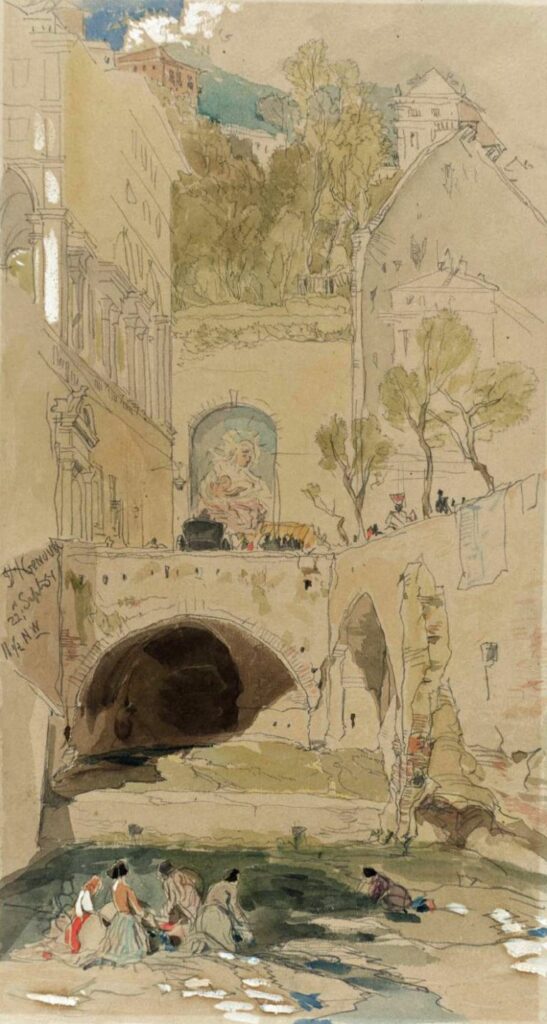

Il celebre cronista americano capitò varie volte in Liguria, a Genova, in Val Trebbia e a Rapallo in particolare. Da Genova infatti nel 1918, al termine della prima guerra mondiale, si era imbarcato per tornare in patria. Interessante, anche se non propriamente edificante, è la descrizione che ne fece lo scrittore americano nel 1922 in “Che cosa ti dice la patria”: ”Pioveva a dirotto quando passammo per i sobborghi di Genova e anche andammo molto piano dietro ai tram e ai camion, il fango schizzava sul marciapiede così che la gente si affrettava a rifugiarsi nelle porte delle case quando ci vedeva arrivare. A San Pier D’Arena, il sobborgo industriale di Genova, c’era una larga strada con delle rotaie da una parte e dall’altra, e ci tenemmo nel mezzo per evitare d’infangare gli uomini che tornavano a casa dal lavoro. Alla nostra sinistra avevamo il Mediterraneo. C’era mare grosso, le onde si rompevano e il vento ne portava gli spruzzi fino all’automobile. Il letto di un fiume che quando eravamo passati venendo in Italia era largo, asciutto e pieno di pietre, adesso scorreva in piena e l’acqua arrivava fino agli argini. Quest’acqua fangosa scolorava in quella del mare e quando le onde rompendosi si assottigliavano e diventavano bianche, anche l’acqua gialla si schiariva e fiocchi di spuma, portati dal vento, volavano attraverso la strada.

Una grossa automobile ci sorpassò ad alta velocità e una cortina d’acqua fangosa ricoperse il parabrezza e il radiatore. Il tergicristalli automatico si muoveva avanti e indietro appannando il vetro. Ci fermammo a mangiare a Sestri (Ponente). Non c’era riscaldamento nella trattoria e tenemmo addosso pastrano e cappello. Potevamo vedere la macchina fuori, attraverso la finestra. Era coperta di fango e stava accanto a barche tirate a secco lontano dalle onde. Nella trattoria il nostro fiato faceva nuvolette.

La pasta asciutta era buona; il vino sapeva d’aceto (qui concorda con Magone) e lo allungammo con l’acqua. Dopo il cameriere portò una bistecca con patate fritte. Un uomo e una donna sedevano all’estremità più lontana della sala. Lui era un uomo di mezza età e lei giovane e vestita di nero. Durante tutto il pasto si vide il suo respiro nell’aria fredda e umida. L’uomo la guardava e scuoteva la testa. Mangiavano senza parlare e lui le stringeva la mano sotto la tavola. La donna era bella ed entrambi sembravano tristi. Avevano vicino una valigia.

Avevamo i giornali e lessi forte a Guido (l’autista) il resoconto dei combattimenti a Shangay. Dopo mangiato, Guido uscì col cameriere in cerca di un posto che nella trattoria non esisteva e io pulii con uno straccio il parabrezza, i fanali e la targa posteriore. Quando Guido tornò voltammo la macchina e partimmo. Il cameriere lo aveva portato dall’altra parte della strada in una vecchia casa. Le persone che l’abitavano erano molto sospettose e il cameriere era rimasto con lui per vedere che non rubasse niente”.

Nel febbraio del 1923, Hemingway, giunto nel Tigullio in compagnia della prima moglie Hadley, per una fugace vacanza, descrisse una piovosa giornata invernale trascorsa nell’hotel Riviera di Rapallo in un breve racconto intitolato “Il Gatto sotto la pioggia”.

C’erano solo due americani alloggiati in quell’albergo… La loro camera era al primo piano e dava sul mare. Dava anche sul giardino pubblico e sul monumento ai caduti.

«La loro stanza era al primo piano – dicevamo – e dava sul mare. Dava anche sul giardino pubblico e sul monumento ai caduti. Nel giardino pubblico c’erano grandi palme e panchine verdi. Col tempo bello c’era sempre un pittore col suo cavalletto. Ai pittori piaceva come crescevano le palme, e i vivaci colori degli alberghi affacciati sul giardino pubblico e sul mare. Gli italiani venivano da lontano a vedere il monumento ai caduti, che era di bronzo e luccicava sotto la pioggia. Pioveva. La pioggia gocciolava dai palmizi. L’acqua stagnava nelle pozzanghere sulla ghiaia dei sentieri. Il mare si rompeva in una lunga riga sotto la pioggia e scivolava sul piano inclinato della spiaggia per tornare su a rompersi di nuovo in una lunga riga sotto la pioggia. Le macchine erano sparite dalla piazza vicino ai monumento. Oltre la piazza, sulla soglia del caffè, un cameriere stava guardando fuori verso la piazza deserta».

Ernest era innamorato del clima e della bellezza dell’Italia e amava la Liguria. Con la moglie lo scrittore si fermò a Rapallo, in quegli anni uno tra i più vivaci centri della cultura mondiale, per trascorrere qualche giorno in compagnia di Ezra Pound.

Anche Jan Sibelius, Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, Butler Yeats ed Hermann Hesse erano assidui frequentatori del Tigullio.

Nel 1945 ancora al seguito dell’esercito americano, nelle vesti di corrispondente di guerra americano nei giorni successivi alla liberazione, attraversò la Val Trebbia e la Val D’Aveto, luoghi dove era già stato in uno dei suoi viaggi nel 1927. Partito da Chiavari e diretto a Piacenza, fu anzi costretto a fermarsi una ventina di giorni in zona Vicosoprano. Fu in quell’occasione che scrisse una frase destinata restare storica e a rendere legittimamente orgogliosi i valligiani: «Oggi ho attraversato la valle più bella del mondo» – con riferimento a entrambe le vallate che (Aveto e Trebbia) dal punto di vista di un americano erano la continuazione l’una dell’altra.

Nel 1948 tornò ancora a Genova dove, all’apice del successo, ormai venerato intellettuale, non passò di certo inosservato, vedendolo scorrazzare su e giù per la Riviera a bordo di una vistosa Buick azzurra decapottabile. L’anno successivo Hemingway soggiornò per l’ultima volta a Genova. Ormai era giunto il tempo per lo scrittore di tornare a Cuba e comporre il suo romanzo capolavoro, chissà, magari anche in piccola parte ispirato dalle nostre atmosfere, “Il Vecchio e il Mare”.