I wafer hanno una storia inaspettatamente lunga che si dipana nel corso dei secoli a partire dal XV quando i cialdonai inglesi (produttori e venditori di cialde) li importarono nel continente. Non è chiaro però se gli inventori dei famosi biscotti formati da strati di crema al cioccolato, nocciola o simili, sovrapposti fra due o più cialde, siano stati loro o i francesi.

Anche sulla genesi del nome vi sono poi differenti ipotesi:

la più diffusa sostiene che derivi dal germanico o inglese antico (la questione è dibattuta) “Waba” il cui significato “nido d’api” richiamerebbe il retilcolato disegno ad alveare impresso sulle cialde stesse.

Secondo altri, piuttosto, l’origine etimologica corretta sarebbe da far risalire ad un’ evoluzione lessicale ispirata dalle gaufres belghe, o dal waffle tedesco.

Della presenza dei Wafer nella nostra penisola ne fornisce invece documentazione Lorenzo de’ Medici. Il Magnifico nel suo “Canto de’ Cialdonai” ne annota addirittura la ricetta:

«Metti nel vaso acqua e farina, quando hai menato, poi vi si getta quel ch’è dolce e bianco zucchero: fatto l’intriso, poi col dito assaggia, se ti par buono ponilo in ferri scaldati e al fuoco ponili … quando senti frigger, tieni i ferri stretti.

Quando ti par sia fatto abbastanza, apri le forme e cavane è cialdoni… e ‘n panno bianco li riponi».

La paternità del biscotto con le caratteristiche odierne spetta tuttavia all’Austria. Il Wafer infatti, come oggi lo conosciamo, è nato nel 1898 a Vienna come “Manner Original Neapolitan Wafer n. 239”, prodotto industriale dell’azienda Manner che lo confeziona tuttora.

Nel brevetto viene inserito il nome “Neapolitan” ovvero “napoletano” per via dell’utilizzo nella farcitura di nocciole provenienti da Avella. Poco importa se poi Avella non è in provincia di Napoli ma di Avellino, per gli austriaci non fa differenza.

Inghilterra, Germania, Francia, Belgio, Austria e Genova cosa c’entra in questo viaggio?

C’entra eccome! Fu infatti la genovese SAIWA, acronimo di Società Accomandita Industria Wafer Affini, realizzandoli su scala industriale, a decretarne il successo e a favorirne la diffusione. L’azienda nacque a Genova nel 1900 su iniziativa del pasticcere Pietro Marchese che, dal suo piccolo laboratorio sito in via Galata, fece fortuna proprio con la produzione di questi biscotti.

Su intuizione di Gabriele D’Annunzio il marchio venne poi registrato nel 1920. Da allora a Genova i wafer sono entrati nel patrimonio dolciario cittadino con il curioso onomatopeico nome, a ricordarne il piacevole suono del friabile morso, di fruffrù.

A Genova non chiamateli wafer non saprebbero di cosa state parlando.

Dal Dizionario Treccani:〈fruffrù). – Voce imitativa del fruscìo delle vesti, dello scalpiccìo dei piedi, del raspare e simili.

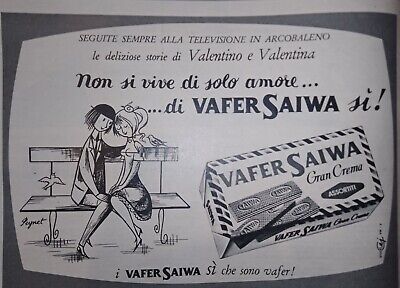

In Copertina: Pubblicità Saiwa cm 26×20 ca – anno 1963 con disegno di Valentino e Valentina, opera di Peynet.