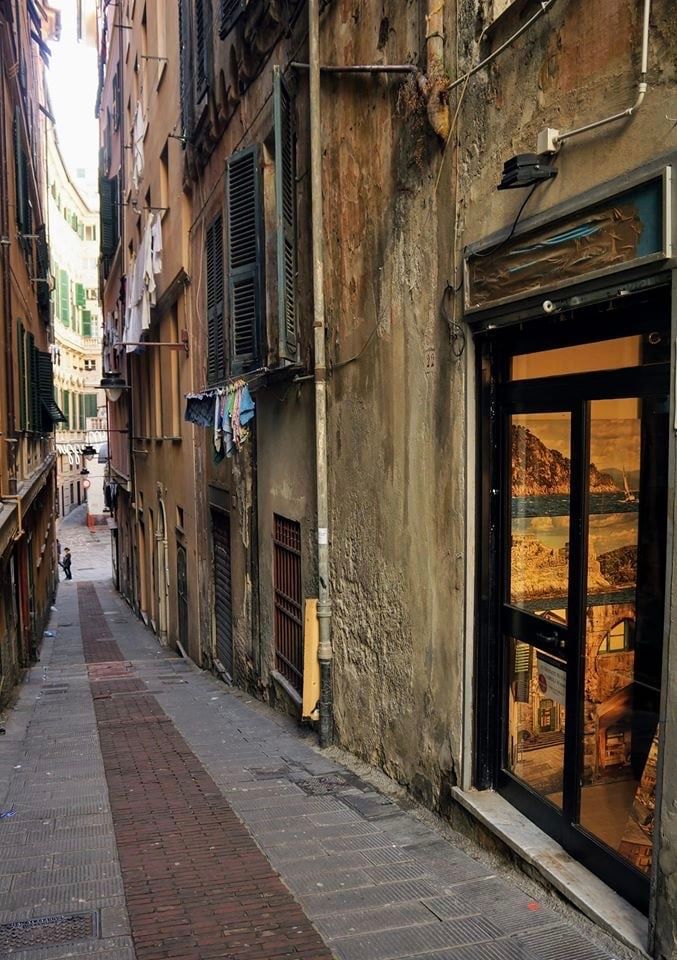

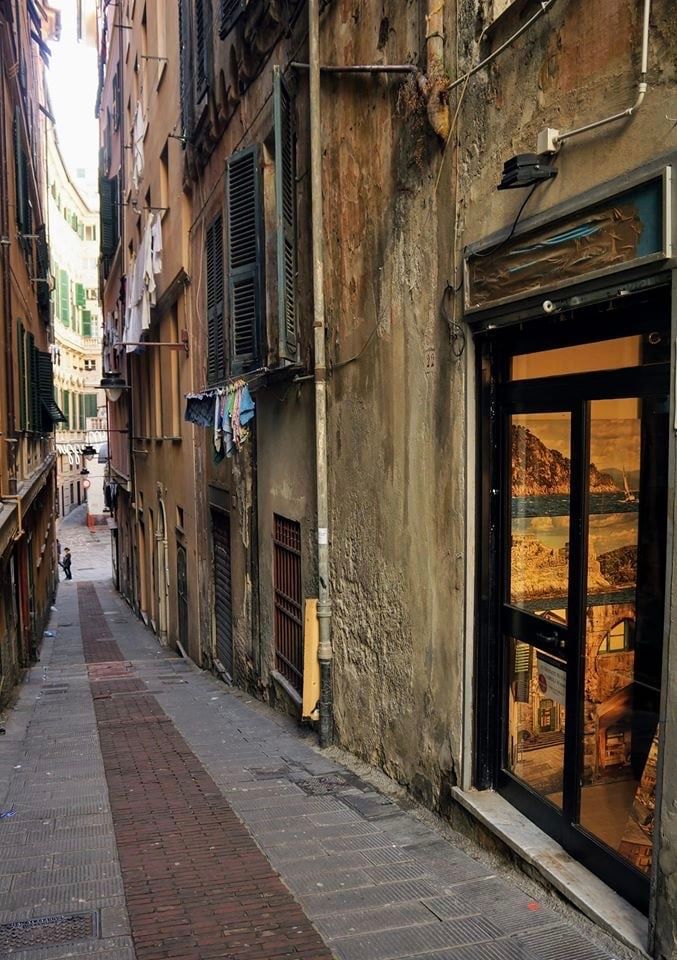

Tra vico del Papa e vico delle Vigne si incontra il vico della Salute.

L’origine del toponimo rimanda alla presenza in loco di un’edicola, oggi scomparsa, intitolata alla Madonna della Salute.

Oltre che raccomandarsi alla Madonna i genovesi affidavano la tutela della salute pubblica al collegio di medicina e filosofi la cui corporazione aveva sede in vico della Scienza.

I medici dovevano indossare una veste talare e durante l’esercizio delle proprie funzioni muoversi sempre a cavallo.

Non potevano partecipare a funerali se non di parenti stretti o di qualche collega e in tal caso era prescritto loro di portare il lutto, per non impressionare i pazienti, non più di un mese.

In Copertina: Vico della Salute. Foto di Alessandra Illiberi Anna Stella.

Imboccata Salita Santa Caterina partendo da Piazza Fontana Marose più o meno a metà tragitto sulla destra si incontra Piazza Della Rovere.

La piccola piazzetta sulla quale si affacciano eleganti palazzi, fra i quali quello cinquecentesco iscritto ai Rolli di Clemente, è intitolata al nobile casato dei della Rovere.

La famiglia orginaria di Savona si occupava di pesca e nel ‘400 si trasferì a Genova.

Fra i suoi membri si annoverano diversi cardinali, numerosi senatori della Repubblica di Genova e nel 1765 addirittura un Doge, Francesco Maria.

Ma senza dubbio il personaggio più illustre, fautore della loro fortuna e nobiltà, fu nel 1467 il cardinale Francesco passato alla storia nel 1471 con il nome di Papa Sisto IV.

A lui si deve la committenza della Cappella Sistina del Palazzo Apostolico di Roma (oggi parte dei Musei Vaticani) che durante il papato del nipote Giulio II verrà affrescata da Michelangelo.

La Grande Bellezza…

In Copertina: Piazza della Rovere e Palazzo Clemente della Rovere. Foto di Leti Gagge.

In via Lomellini n. 8 si trova il prestigioso palazzo Cosma Centurione, anche Durazzo Pallavicini dai suoi successivi proprietari.

Nell’atrio, adornato da colonne doriche, della settecentesca dimora si trova un ninfeo che, sormontato da una conchiglia sulla volta, rappresenta Diana cacciatrice.

In Copertina: atrio di Palazzo Centurione in via Lomellini n. 8. Foto di Stefano Eloggi.

Vico Mezzagalera fa parte di quel gruppo di caruggi in zona delle Erbe che ospitò l’ultimo ghetto ebraico cittadino (in precedenza al Molo e in zona di Porta dei Vacca).

La contrada fu quasi completamente distrutta durante i bombardamenti della seconda guerra mondiale e ricostruita, in maniera molto discutibile, in concomitanza delle Colombiadi.

In occasione degli scavi del 1992 furono ritrovate strutture murarie di epoca romana datate tra il I sec. a. C. e il I sec. d. C., una grande cisterna con relative condotte, un pozzo medievale, monete, ceramiche e soprattutto il famoso anfiteatro romano sottostante i Giardini Luzzati di Vico dei Tre Re Magi.

L’origine del toponimo rimanda alla presenza in loco di abitazioni che venivano ipotecate dalla Repubblica come garanzia per finanziare con denaro pubblico l’allestimento di navi di piccole dimensioni rispetto alle galee, dette appunto mezze galere.

In Copertina: Vico Mezzagalera. Foto di Alessandra Illiberi Anna Stella.

Nel tratto da via della Maddalena a piazza S. Maria degli Angeli si incontra il vico del Tempo Buono, suggestivo scorcio di una Genova dimenticata.

L’origine del toponimo nulla ha a che vedere con questioni climatiche ma rimanda alla presenza in loco di un palazzo appartenente alla nobile famiglia dei Buontempo.

”Nebbia bassa, bon tempo a lascia”. Antico proverbio genovese.

In Copertina: Vico del Tempo Buono. Foto di Stefano Eloggi.

Nel quartiere del Molo tra via delle Grazie e Vico dietro il coro di San Cosimo si trova il vico delle Pietre Preziose.

Non si hanno certezze sull’origine del toponimo del caruggio anche se si ipotizza, in virtù dei floridi commerci noti già dal XII secolo, derivi dal lucroso mercato di gemme con l’Oriente.

Si suppone quindi che qui avessero sede i laboratori e le botteghe di pietre preziose importate in città dai nostri mercanti.

Alcune di queste attività artigiane erano specializzate nel confezionare dei contenitori detti “arche” per custodire i gioielli.

Tali arche erano realizzate in ferro, ottone e legno di noce e decorate con elaborate incisioni.

In Copertina: Vico delle Pietre Preziose. Foto di Leti Gagge.

Vico San Biagio è un caruggio dimenticato e poco conosciuto che si trova nel quartiere del Molo tra via san Bernardo e Piazza Embriaci.

Prima della sua attribuzione al santo avvenuta nel 1868 il vicolo si chiamava vico dell’Amore ma già da tempo ospitava un oratorio a questi dedicato.

La modifica del toponimo è legata all’intitolazione da parte dei ragusei della cappella della chiesa di Santa Maria di Castello appunto a san Biagio nel 1581.

Costoro, visti i frequenti e proficui rapporti con la nostra città, avevano ottenuto di potervi erigere un altare per la propria comunità.

Biagio era infatti una figura molto amata e venerata dai marinai della Repubblica, odierna Dubrovnik in Croazia, di Ragusa.

Le navi dalmate che approdavano nel porto di Genova destinavano addirittura un obolo di quattro lire per il mantenimento della cappella.

Il martire Biagio è ritenuto dalla tradizione vescovo della comunità di Sebaste in Armenia al tempo della “pax” costantiniana. Avendo costui guarito miracolosamente un bimbo cui si era conficcata una lisca in gola, è invocato come protettore per i mali di quella parte del corpo. Da ciò risale il rito della “benedizione della gola”, compiuto con due candele incrociate. Nell’VIII secolo alcuni armeni portarono le reliquie a Maratea (Potenza), di cui è patrono e dove è sorta una basilica sul Monte San Biagio.

A proposito dell’associazione santo gola Milano con il panettone e Genova con il pandolce sono legate da un’antica tradizione popolare che prevedeva di tenere da parte il giorno di Natale una fetta del dolce da consumare proprio il 3 febbraio festa di San Biagio, protettore della gola.

Il caruggio, prima della sua intitolazione al vescovo armeno avvenuta nel 1868, si chiamava vico dell’Amore perché pullulava di case di piacere.

Tra la targa del nome del vicolo e la finestra inferriata nell’intonaco scrostato si intravedono brani di antiche pietre e una loggia murata.

La Grande Bellezza…

In Copertina: Vico San Biagio. Foto di Alessandra Illiberi Anna Stella.

Tra Via Lomellini a Via Cairoli si trovavano gli antichi laboratori di oreficeria. Ne sono curiosa testimonianza ancora oggi i toponimi di salita dell’Oro e dell’adiacente vico dell’Argento. Prima dell’apertura della via Nuovissima, odierna via Cairoli, il ” Caroggio dell’Oro”, si congiungeva con una curva alla salita dei Molini e finiva in San Siro.

La Grande Bellezza…

In copertina: Foto di Giovanni Secchi

Da Piazza De Ferrari percorrendo in discesa vico della Casana al civ. n. 76 si incontra il più vecchio pub di Genova, nato nel lontano 1974.

Il locale totalmente arredato in stile british dispone di tre sale.

Le birre, in particolare quelle alla spina presenti in ben otto qualità diverse, insieme alla suggestiva atmosfera, rappresentano il punto forte.

La Grande Bellezza…

In Copertina: Il pub Britannia. Foto di Leti Gagge.

Nel cuore della zona della Maddalena si trova Piazza Cernaia.

L’intitolazione del sito rimanda al fiume Cernaia in Crimea presso il quale nel 1855 si svolse l’omonima battaglia vinta dai piemontesi contro l’esercito russo.

La piazza, nonostante i suoi edifici nei secoli precedenti abbia subito diversi accorpamenti, mantiene inalterato il suo fascino.

Ai resti di quel che rimane di una piccola quanto trascurata edicola contenente un tempo la statua della Madonna della Provvidenza si deve il nome della sottostante farmacia ivi presente.

La Grande Bellezza…

In copertina: Piazza Cernaia. Foto di Giovanni Cogorno.