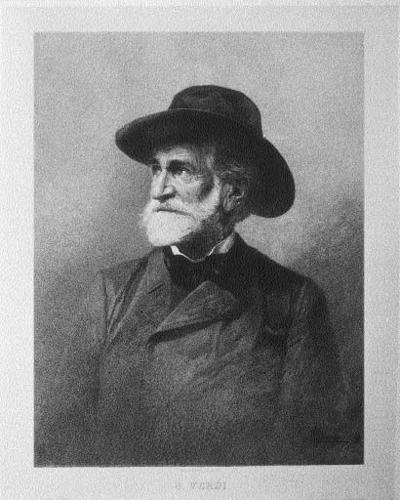

Giuseppe Verdi scelse Genova non solo per il clima, il mare o la bellezza in generale della città, ma soprattutto per la riservatezza dei suoi abitanti che, pur ammirandolo come venerabile Maestro, non furono mai invadenti della sua sfera privata.

I primi tempi, durante il soggiorno genovese, prendeva alloggio all’Hotel Croce di Malta, nella zona di Caricamento.

La Croce di Malta, il principale albergo dell’epoca, si trovava a Caricamento, in Vico dei Morchi: viene ricordato così nelle parole di Henry James, uno dei suoi illustri ospiti: “un palazzo gigantesco ai limiti del porto formicolante e non troppo pulito, un edificio immenso, solo il piano terra avrebbe contenuto dodici caravanserragli americani”.

Nel 1859, in una delle sue frequenti passeggiate con la moglie Giuseppina Strepponi, si spinse fino al Mandraccio, zona del porto antico, dove fece amicizia con l’ing. Giuseppe De Amicis, cugino del più celebre Edmondo, l’autore di “Cuore”, al quale confidò il suo desiderio di procurarsi una dimora stabile in città.

Cosa che, finalmente, avvenne nel 1866 quando il compositore si trasferì in affitto in Via San Giacomo in Carignano.

Insieme al noto direttore d’orchestra, il ravennate Angelo Mariani e grazie all’amicizia con la Marchesa Sauli Pallavicini, Verdi era riuscito ad esaudire il suo sogno di prendere casa nella Superba.

Andò ad abitare al piano nobile di Villa Sauli in Carignano mentre Mariani si sistemò nell’ammezzato. Divisero l’onere dell’affitto: 400 lire per Mariani e 3000 per Verdi.

In una lettera, infatti, indirizzata al conte Oprandino Arrivabene, datata 16 marzo 1867, così scriveva: “Ricevo ora la tua lettera e ti ringrazio. Parto per S. Agata, ma ritornerò qui per allestire un appartamento che non ho comprato ma affittato in Carignano, Palazzo Sauli Pallavicino. L’appartamento è magnifico e la vista stupenda e conto passarvi una cinquantina d’inverni”.

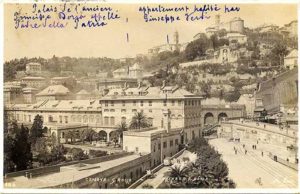

Da un’altra missiva datata 26 novembre 1874, diretta sempre allo stesso conte, si deduce che il Maestro in tale data aveva già lasciato l’appartamento di Villa Sauli in Carignano: “non so se tu sappia, che io non sto più in Carignano, ma nel Palazzo del Principe Doria, per cui manda in avvenire a questo indirizzo la tue lettere”.

Inizialmente occupò l’ammezzato in alto, ma nel 1877 i coniugi Verdi scesero ad occupare il piano nobile della principesca dimora.

Il musicista usciva di casa per fare i suoi acquisti quotidiani. Non mancano gli aneddoti in proposito. Un giorno si recò a comprare dei pesci in “Chiappa”, il vivace mercato del pesce che era situato nei pressi di piazza Cavour, e si sentì dire dal pescivendolo: “Maestro, questa sera nell’Aida farò il comprimario nella parte del re”. Verdi gli rispose ironico: “Però guadagna molto di più qui che sul trono del Carlo Felice”.

Verdi fu invitato alla prima rappresentazione del Falstaff a Genova, ed egli accettò con lettera del 6 aprile 1893, specificando però che non voleva andare nel “palco reale”, perché non voleva essere considerato come ospite d’onore ma come artista fra gli artisti.

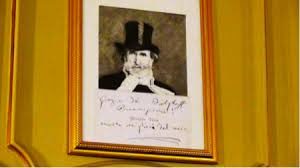

Falstaff si chiamano anche le brioche predilette, ripiene alla pasta di nocciola, che il Maestro era solito gustare presso la Pasticceria Klainguti in Campetto. Ancora oggi dietro al bancone del locale campeggia orgoglioso il suo biglietto autografo. “Cari Klainguti, grazie dei Falstaff. Buonissimi… molto migliori del mio!”

Il grande affetto che unì l’illustre compositore alla nostra città traspare anche nelle sue disposizioni testamentarie. Il testamento olografo, datato 20 maggio 1900 conteneva un allegato in cui disponeva 50000 lire ad enti genovesi, così suddivisi: 20000 agli Asili Infantili di Genova; 10000 a favore dell’Istituto dei ciechi; 10000 a favore dell’Istituto Liberti per rachitici; 10000 a favore dell’Istituto di via Fassicomo.