Nell’aprile del 1204 durante la quarta crociata Bisanzio era stata conquistata dagli eserciti crociati con conseguente istituzione dell’Impero Latino d’Oriente, regno di fatto sotto l’influenza veneziana.

Tre piccoli stati bizantini Epiro, Trebisonda e Nicea non si rassegnarono al nuovo ordine costituito e continuarono a proclamarsi legittimi sudditi ed eredi dell’Impero Romano D’Oriente.

Fu così che Michele VIII Paleologo erede del trono di Nicea chiese aiuto ai genovesi per la riconquista di Costantinopoli.

Il 13 marzo del 1261 il futuro imperatore e la delegazione genovese inviata dal Capitano del Popolo Guglielmo Boccanegra, per sancire la nuova alleanza stipularono dunque, dal nome della località vicina a Bisanzio sede dell’incontro, il trattato del Ninfeo.

In cambio della fornitura di 16 navi in assetto da guerra dotate di equipaggi, ammiragli, armamenti e soldati Michele Paleologo s’impegnava a cedere la signoria di Focea (strategica per il commercio di mastice e allume di rocca), il diritto di passaggio negli Stretti del Mar Nero e soprattutto la cacciata dei veneziani dalla Crimea.

Genova privilegiato interlocutore con l’Oriente si apprestava quindi a vivere il periodo del suo – come brillantemente definito dal Lopez -“massimo fiore” che la porterà nel 1284 ad annientare Pisa alla Meloria e a mettere in ginocchio a Curzola nel 1298 Venezia.

Le teste leonine ancora oggi visibili sulla parte più antica di Palazzo San Giorgio, l’antico palazzo del Capitano del Popolo, provengono dal distrutto palazzo veneziano del Pantocratore di Costantinopoli asportate a mo’di trofeo per celebrare la schiacciante vittoria commerciale e politica sui rivali di San Marco.

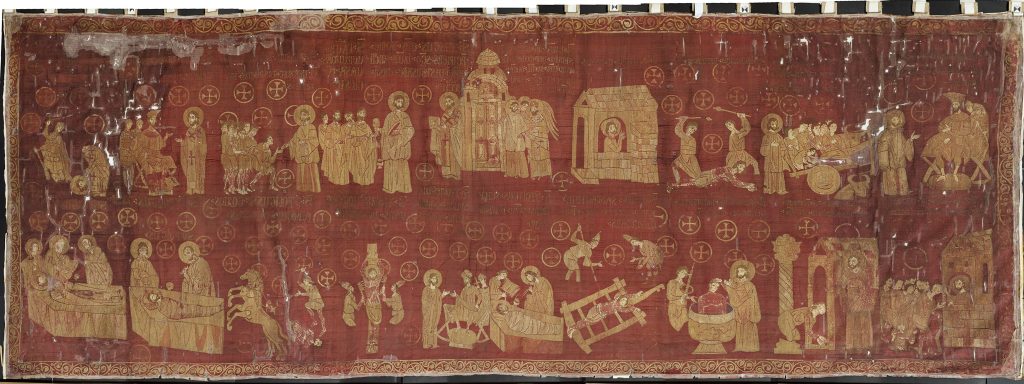

Oltre ai benefici sopra citati l’Imperatore, in segno di riconoscenza, fece recapitare a Genova il giorno di Natale del 1261 due preziosissimi palli esposti sopra l’altare maggiore della cattedrale di San Lorenzo.

Purtroppo dei due drappi uno, del quale non si ha più traccia, è andato perduto.

Dalla cattedrale di San Lorenzo dove è rimasto fino al 1633, il regale tessuto è stato trasferito fino al 1842 presso il demolito Palazzo dei Padri del Comune a Caricamento.

Da qui in poi le peregrinazioni nei due secoli successivi a Palazzo Tursi prima e Palazzo Bianco poi.

Il drappo rimasto invece misura 377 cm di lunghezza e 132 di altezza ed è realizzato in sciàmito di seta rossa.

Lo sciàmito è un tessuto più unico che raro utilizzato per gli abiti imperiali e papali caratterizzato da ricami e filati ricoperti di lamina d’argento e d’argento dorata.

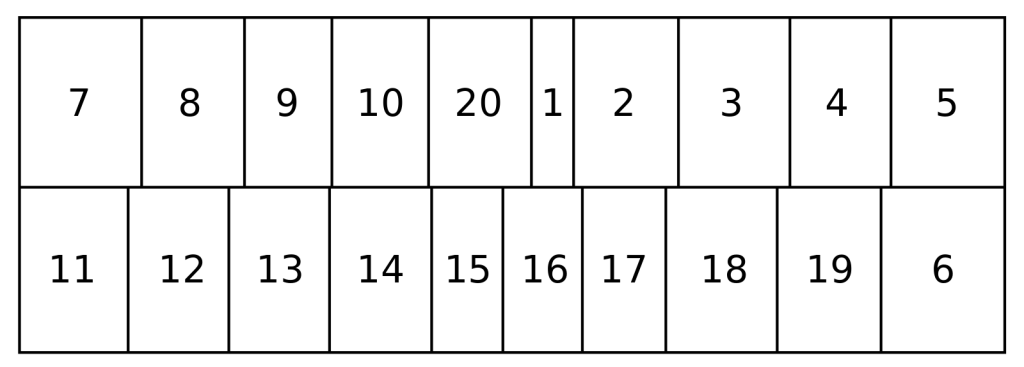

Nel Pallio di San Lorenzo sono raffigurati, distribuiti su due livelli orizzontali, venti episodi di vita di Sisto, Lorenzo e Ippolito.

Le scene sono accompagnate da una scritta in latino a caratteri gotici e vanno lette partendo dalla figura centrale di destra verso sinistra. Queste scene descrivono i momenti salienti della vita dei protagonisti fino alla morte. La parte centrale del drappo invece raffigura Michele VIII Paleologo che entra nella cattedrale di Genova.

Nel 2009 il prezioso manufatto, probabilmente il più importante reperto medievale nel suo genere, è stato oggetto di un complesso restauro durato fino al 2018 presso l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, che lo ha così restituito alla città nel suo primitivo splendore.

- San Sisto vescovo di Roma ordina a San Lorenzo arcidiacono di vendere i vasi della chiesa

- San Lorenzo vende i vasi della chiesa

- San Lorenzo distribuisce ai poveri il ricavato della vendita dei vasi

- San Sisto disputa con l’imperatore Decio

- San Sisto viene decapitato

- La sepoltura di San Sisto

- San Lorenzo disputa con l’imperatore Decio circa i vasi dorati

- San Lorenzo presenta all’imperatore gli zoppi e i ciechi a cui diede il ricavato della vendita dei vasi

- San Lorenzo viene bastonato

- San Lorenzo in carcere

- In carcere San Lorenzo visita gli infermi che si presentano a lui

- San Lorenzo converte il custode del carcere Tiburzio Callinico

- San Lorenzo battezza Tiburzio Callinico

- San Lorenzo è martirizzato sulla graticola

- San Ippolito seppellisce San Lorenzo

- San Ippolito disputa con l’imperatore Decio

- San Ippolito è torturato con artigli di bronzo

- San Ippolito smembrato con i cavalli

- La sepoltura di San Ippolito

- San Lorenzo che introduce l’altissimo imperatore dei greci Michele Paleologo nella chiesa genovese (scena centrale del drappo).

Oggi il Pallio di San Lorenzo è custodito presso il Museo di Sant’Agostino di cui costituisce ineguagliabile fiore all’occhiello.

In Copertina: Il Pallio di San Lorenzo