Il 1311 è un anno importante nella storia della Repubblica poiché, per la prima volta, Genova dilaniata dalle lotte intestine, si dà in signoria ad un sovrano straniero.

Nel gennaio di quell’anno infatti, Enrico VII di Lussemburgo (nome volgare Arrigo VII) viene incoronato in Sant’Ambrogio a Milano re d’Italia. Due sole città Genova (come in occasione del celebre “Abbiamo già dato” sbattuto in faccia a Federico Barbarossa) e Venezia rifiutano di pronunciare il giuramento di fedeltà fino a che non vengano garantiti loro gli antichi privilegi.

Re Enrico VII nomina suo Vicario a Genova Amedeo di Savoia, conferma le concessioni ai genovesi e mantiene inalterata la struttura governativa della città. Genova deve però contribuire al faraonico compenso del suo nuovo reggente corrispondendogli la cospicua cifra di quarantamila fiorini annui.

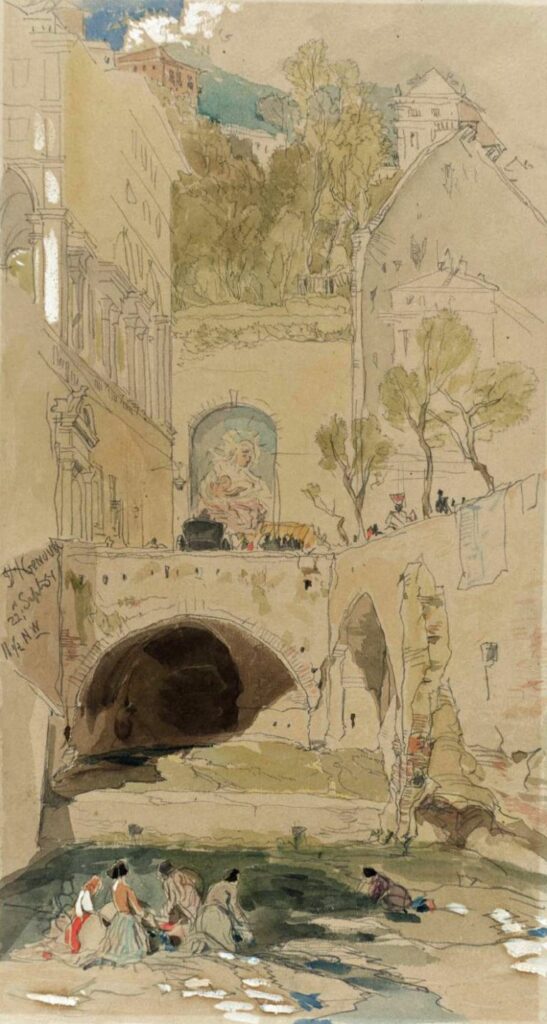

In ottobre, durante il suo viaggio a Roma, per la cerimonia d’incoronazione imperiale, il re passa per Genova dove, davanti a S. Salvatore, nella piazza di Sarzano viene accolto con tutti gli onori. Oltre al numeroso esercito ed al ricco seguito ad accompagnarlo c’è la sua sposa, la regina Margherita di Brabante. Ai due sovrani i genovesi, sotto forma di dono, regalano ottantamila fiorini d’oro.

Le due fazioni che, in quel periodo, si contendevano il governo della Dominante erano capeggiate da Opizzino Spinola e Guglielmo Fieschi i quali, in cambio dell’appoggio reale, avrebbero garantito al sovrano il completo dominio della città per 20 anni. Enrico VII, da accorto politico, chiede che sia l’assemblea popolare a ratificargli tale proposta. In questo modo podestà, abate del popolo e senato forniscono mandato al nobile Rolando di Castiglione per il conferimento per 20 anni della potestà di Genova.

Le lotte di parte, soprattutto fra Doria e Spinola, non cessarono ma in questo modo la Repubblica aveva manlevato parte delle proprie responsabilità, riversando su altri le proprie inettitudini e il sovrano, senza colpo ferire, aveva acquisito un importante territorio, una flotta invincibile ed un sacco di palanche.

Ma il prezzo che Enrico VII dovette pagare fu comunque più alto di quanto avesse potuto immaginare poiché, a causa della peste portata in città dalle sue truppe, il 13 dicembre di quell’anno in S. Domenico pianse l’amata sposa, morta a causa del morbo.

Quanto riferito da alcuni tardi cronisti, ovvero che Margherita fosse morta nel convento di S. Domenico assistita amorevolmente dai frati, risulta poco credibile, soprattutto se messo a confronto con la testimonianza di Albertino Mussato suo contemporaneo (che conobbe la coppia reale), secondo il quale la morte della regina sarebbe invece avvenuta fuori città «in palatio eredum Benedicti Zachariae».

La notizia è del resto compatibile con la possibilità che l’imperatrice, a causa della sua malattia, si trovasse al di fuori della mura urbane, che il sarcofago fosse privo di murature e di lapidi e che, secondo il volere di Enrico, esso dovesse essere trasferito in Germania. Ma era trascorsa appena una settimana dalla morte, che a Margherita già veniva attribuito il primo miracolo e le sue spoglie cominciarono a essere oggetto di un’intensa devozione popolare. La fama della sua santità si diffuse spontaneamente; voci di altre opere miracolose si propagarono finché, nel 1313, ella fu dichiarata beata.

Fu il culto rapidamente cresciuto intorno alla figura della consorte che indusse Enrico, presumibilmente, ad abbandonare l’idea di trasferirne i resti in patria. Anzi, nella primavera del 1312, quando egli era a Pisa, commissionò allo scultore Giovanni Pisano un monumento che celebrasse nel modo più splendido Margherita e le sue virtù. Ne è testimonianza un documento che stabilisce il pagamento di 80 fiorini d’oro all’artista pisano, come compenso per l’esecuzione della pregevole opera.

Margherita di Brabante venne dunque sepolta nel convento di San Francesco di Castelletto e il re incaricò il più grande artista del suo tempo, Giovanni Pisano perché scolpisse un monumento funebre che rendesse giustizia alla sua bellezza e bontà. L’imperatore era profondamente innamorato della sua compagna a cui rimase, vedovo inconsolabile, fedele fino alla fine dei suoi giorni avvenuta, causa malaria, nell’agosto del 1313 a soli 38 anni.

Dopo i cinquecenteschi smembramenti del convento, con relativi trasferimenti e vicissitudini (grazie a Santo Varni, grande scultore genovese, nel 1874 il gruppo con Margherita venne ritrovato in un’anonima nicchia del giardino di Villa Brignole-Sale a Voltri) dal 1984 il monumento è esposto nel Museo di S. Agostino.

Scolpita in marmo apuano, la statua purtroppo non è integra, ma è mutila capo e mani, nell’ angelo di sinistra, braccio destro Margherita, testa, in quello di destra. L’artista la rappresentò splendida, più di quanto non fosse in realtà, immaginandola nel momento in cui appena rinata dopo la dipartita, per le sue virtù terrene, poté accedere direttamente al cospetto di Dio in tutta la sua radiosa bellezza e purezza.

Oltre alla figura principale della regina sorretta dagli angeli, facevano parte del gruppo originario una piccola statuetta di Madonna, oggi priva di testa e senza Bambino visibile sempre nel museo di S. Agostino, una statua della “Giustizia” in buono stato e un altra della “Fortezza” con solo la testa, conservate a palazzo Spinola in Pellicceria. La testa della “Prudenza” fa parte di una collezione privata svizzera, quella della “Temperanza” appartiene alla famiglia Doria.

”La regina Margherita di Brabante sollevata al cielo da due angeli” questo il titolo completo del mausoleo di Giovanni Pisano, oltre ad essere l’ultima opera, il capolavoro dell’artista toscano, probabilmente è la più importante scultura funebre di tutto il Medioevo.